Вирус Эпштейна-Барр (сокращенно ВЭБ) относится к семейству гамма-герпеса и состоит из линейной ДНК о 172 т.п.н. в длину. Вирус Эпштейна-Барр является чрезвычайно распространенным вирусом, заражению которым подвергнуты практически все люди в тот или иной период жизни. В регионах с низким уровнем жизни инфекционирование происходит в детстве, в развитых странах

– в ранней юности или в зрелом возрасте. Таким образом, в странах, с не очень хорошими условиями жизни и отсутствием современных методов оздоровления дети подвергаются ВЭБ в течение первых нескольких лет жизни. При этом инфекция часто проходит незамеченной, и эти люди обретают иммунитет на всю оставшуюся жизнь. С другой стороны, в странах, где уровень жизни высок, и современная санитария развита, воздействие ВЭБ проявляется в немного старшем возрасте (от 15 до 30 лет) и инфекция перерастает в заболевание мононуклеоз. В большинстве случаев, он не имеет серьезных последствий, кроме краткой болезни. Обычно вирус ВЭБ присутствует в организме и остается неактивным в течение всей жизни. Исследования показывают, что около 50% детей в возрасте до пяти лет имели ВЭБ. Более зрелая категория людей на 95% инфицировано этим вирусом.

В большинстве случаев моно симптомы исчезают в течение нескольких недель с большим количеством отдыха и жидкостей. Если они, похоже, задерживаются или у вас есть другие вопросы, поговорите с врачом вашего ребенка. Это группа нескольких заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом аномальных клеток в органах или тканях организма. Это редкие заболевания по сравнению с раком у взрослых и, что еще более излечимо. В настоящее время более 70% детей с раком вылечиваются.

Что вызывает рак детства? У детей, в отличие от взрослых, это генетические факторы, а не воздействие канцерогенов окружающей среды. У носителей генетических заболеваний, таких как синдром Дауна, чаще развиваются лейкемии. Другие факторы будут связаны с наступлением рака детства, таким как: вирус, ионизирующее излучение, внутриутробное воздействие гормона.

Основной причиной распространения хронических вирусных инфекций является негативное воздействие окружающей среды ( , токсины, стресс, неправильное питание, сенсорная перегрузка) и в результате метаболических расстройств более ослабленной иммунной системы.

ВЭБ находится в слюне хозяина и, в основном, передается через личный тесный контакт с участием обмена слюной. Он может передаваться с слюной во время поцелуя, а также путем обмена посудой или питьем из одной бутылки. Вот почему мононуклеоз, который часто вызывается вирусом Эпштейна-Барр, обычно называют «болезнью поцелуев». Передача через кровь случается очень редко.

Каковы основные типы рака детства? Наиболее распространенные опухоли детства являются: острый лимфобластный лейкоз, затем опухоли головного мозга, лимфомы, нейробластомы, рабдомиосаркома, опухоль половых клеток, опухоль Вильмса, рак печени, остеосаркома, и т.д.

Каковы наиболее распространенные признаки и симптомы? Они могут быть проявлениями, характерными для других незлокачественных заболеваний, поэтому важно, чтобы педиатр был внимателен и внимательно изучал анамнез и физический осмотр. Что такое лечение? Лечение основано на хирургии, химиотерапии и лучевой терапии, в зависимости от типа и степени заболевания. Текущие методы лечения направлены на исцеление, но всегда с воспоминанием о том, что мы имеем дело с существами в физическом, умственном и социальном развитии.

У пациентов с нормальной иммунной системой большинство инфицированных вирусом лимфоцитов наиболее быстро разрушается. Тем не менее, оставшееся количество В-клеток вызывает сохранение вируса в течение всей жизни хозяина. Следовательно, во многих здоровых людей без симптомов заболевания, может быть скрытая форма вируса. В некоторых выздоравливающих людей вирус переходит в спящий режим, и периодически активизируется в слюне, которая затем становится заразным материалом. Такие люди называются бессимптомными носителями. По этой причине очень трудно предотвратить распространение инфекции.

Отсюда важна многодисциплинарная команда: врачи, дантисты, медсестры, психологи, социальные работники, физиотерапевты, логопеды и т.д. Продолжительная лихорадка неопознанной причины. Языки прогрессивного роста. Комок в любой части тела, особенно в животе.

Беловатое отражение в глазу при падении света. Боль в костях и суставах, с или без отека. Рост глаза, и может сопровождаться фиолетовым пятном на участке. Рвота сопровождалась головной болью, снижением зрения или потерей баланса. Фиолетовые пятна или кровотечение из тела без синяков.

ВЭБ в детском воздасте чаще протекает практически незаметно, а в подростковом и зрелом – может иметь более тяжелое течение.

В основную группу риска заражением ВЭБ попадают дети возрастом до 1 года, которые находятся в постоянном окружении других детей и взрослых. Заражение вирусом детей младше трех лет чаще всего проходит незаметно, без симптомов, а разным вирусным болезням подвергаются в основном учащиеся школ и подростки. У подростков и молодых людей вирус Эпштейна-Барр может вызвать мононуклеоз, который является более серьезным заболеванием.

Вирус Эпштейна-Барра передается главным образом через прямой контакт между людьми и слюной. Часто первый контакт с вирусом происходит в раннем возрасте и остается незамеченным: у ребенка, зараженного вирусом, нет никаких симптомов, и все же его тело развивает антитела, которые защищают его от этого вируса. Поэтому он иммунизирован против инфекционного мононуклеоза, не объявив этого заболевания. С развитием гигиенических мер число детей, прошедших иммунизацию, сокращается в развитых странах. Загрязнение происходит позже в жизни, чаще всего в подростковом возрасте или в раннем взрослом возрасте, при интимном контакте с другими людьми.

Симптомы вирусной инфекции Эпштейна-Барр могут значительно отличатся у разных людей. Они расплывчаты и похожи на симптомы простуды или гриппа. Некоторые малыши и взрослые могут вовсе не испытывать никаких изменений в физиологическом состоянии, но при этом распространять инфекцию.

Заболевание является наибольшим в течение острой фазы заболевания, когда у больного наблюдается лихорадка. Как только он исчез, вирус все еще присутствует в слюне в небольших количествах, до шести месяцев. Тогда возможна его передача. Когда пациент вылечивается, вирус остается на протяжении всей своей жизни в своих ганглиях, не вызывая повторения.

По оценкам, 90% взрослых людей уже заражены вирусом Эпштейна-Барра. Инфекционный мононуклеоз не вызывает осложнений плода, если он встречается у беременной женщины, в отличие от других мононуклеозных синдромов, которые являются реже цитомегаловирусными инфекциями.

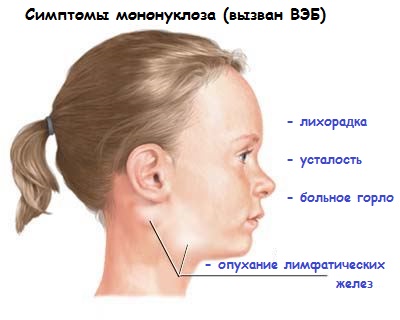

Симптомы включают в себя:

В редких случаях, вирусная инфекция Эпштейна-Барр или мононуклеоз могут привести к серьезным и даже угрожающим жизни осложнениям, таким как менингит, гепатит, разрыв селезенки и еще целым рядом заболеваний.

Пока не разработан определенный курс лечения вирусной инфекции Эпштейна-Барр. Основные меры направлены на облегчение симптомов, чтобы ребенок чувствовал себя достаточно комфортно, берег силы для дальнейшего восстановления без развития осложнений.

Что такое синдром мононуклеоза? Это аномалия крови, характеризующаяся временным, но значительным увеличением некоторых белых кровяных клеток, называемых лимфоцитами. Многие из них имеют характерные отклонения от микроскопического исследования. Консультативный комитет по тропической медицине и туристической медицине предоставляет Агентству общественного здравоохранения Канады постоянную, актуальную медицинскую, научную и общественную консультацию по вопросам тропических инфекционных заболеваний и рисков для здоровья Связанных с международными поездками.

Лечение вирусной инфекции Эпштейна-Барра включает в себя:

Антибиотики при вирусной инфекции Эпштейна-Барр не назначаются, так как они неэффективны. Тем не менее, антибиотики могут быть прописаны, если в организме развивается вторичная бактериальная инфекция как осложнение ВЭБ, такая как бактериальный тонзиллит. Противовирусные препараты, доступные в настоящее время, также не имеют никакого эффекта в лечении вируса Эпштейна-Барра.

Лица, которые управляют или употребляют наркотики, вакцины или другие продукты, также должны быть знакомы с монографией продукта или другим утвержденным стандартом или инструкцией относительно их использования. Рекомендации по использованию продуктов и другой информации, представленной здесь, могут отличаться от рекомендаций, содержащихся в монографии продукта или любых других утвержденных стандартов или инструкций, выданных уполномоченными производителями. Производители утвердили свою продукцию и продемонстрировали свою безопасность и эффективность только при использовании в соответствии с Монографией продукта или другим аналогичным утвержденным стандартом или инструкцией.

[ warning]Для детей и подростков с вирусной инфекцией Эпштейн-Барр или другой вирусной инфекции не следует использовать аспирин или препараты, содержащие его из-за риска развития редкого, но опасного для жизни состояния, которое называется синдром Рейе. Синдром Рейе чаще всего поражает детей и подростков и связан с приемом аспирина во время вирусной болезни, такой как инфекции ВЭБ, простуды или гриппа. [ /warning]

Лихорадка у международного путешественника является синдромом, обычно наблюдаемым во время обратного пути, и может привести к серьезной и опасной для жизни болезни, наиболее важной из которых является малярия. Поэтому все лихорадочные пациенты или те, кто жалуется на лихорадку, должны быть спрошены, если они недавно путешествовали. Хотя этот тип лихорадки может быть вызван спонтанным разрешением доброкачественных инфекций, таких как вызванные обычными жертвами диарейных агентов или типичными причинами, которые широко распространены во всем мире и не связаны с поездками, Интерпретируется как неотложная медицинская помощь, которая требует немедленной и всеобъемлющей оценки.

Дополнительные и нетрадиционные методы лечения не помогут победить вирусную инфекцию Эпштейна-Барра, но могут помочь увеличить комфорт, способствуют отдыху и поддержанию сил во время болезни. Процедуры включают в себя:

Редко вирусная инфекция Эпштейна-Барр или мононуклеоз мо гут привести к серьезным, даже угрожающим жизни осложнениям. Чтобы свести к минимуму риск серьезных осложнений необходимо следовать плану лечения, разработанному врачом специально для конкретного ребенка.

Для получения полной информации о поездке, включая подробную информацию о маршруте, способе туризма, подготовке к отъезду и рисках воздействия, необходим точный диагноз и надлежащий уход. Или лечение или медицинское обслуживание, полученное за границей, и полное медицинское обследование, помимо уделения особого внимания устройствам или системам с признаками или симптомами локализации. Эта оценка должна сопровождаться разумным использованием лабораторных анализов, выполненных с использованием основных минимальных тестов, описанных ниже по ступенчатому алгоритму.

В большинстве случаев, симптомы уходят в течение нескольких недель при употреблении большого количества жидкости и полноценного отдыха. Если симптомы задерживаются необходимо обратиться к лечащему врачу.

В настоящее время нет вакцины против вируса Эпштейна-Барр, но можно попробовать защитить своих детей соблюдая правила профилактики. Необходимо научить детей часто мыть руки на протяжении дня с мылом и теплой водой в течение не менее 15 секунд, не делить напитки или столовые приборы с другими, даже если они кажутся здоровыми.

Этот документ преследует две цели. Ориентационные врачи первичной медико-санитарной помощи, в том числе работающие в отделениях неотложной помощи, клиники и практики первичной медицинской помощи, при первоначальной оценке и лечении лихорадки Назад домой. Предоставьте врачам-интернатам неадекватный доступ к правилам госпитализации, внутренней медицины или инфекционных заболеваний для оценки и лечения лихорадки для возвращающихся пассажиров, Вне начальной стадии. Лихорадка у возвращающегося путешественника может быть вызвана тропическими болезнями или инфекциями, которые широко распространены во всем мире.

(ЭБВИ) относится к наиболее распространенным инфекционным заболеваниям человека. Антитела (Ат) к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) обнаруживают у 60% детей первых двух лет жизни и у 80-100% взрослых . Заболеваемость острой формой ЭБВИ (ОЭБВИ) в различных регионах мира колеблется от 40 до 80 случаев на 100 тыс. населения . Хроническая форма ЭБВИ (ХЭБВИ) развивается у 15-25% лиц после ОЭБВИ . Установлена роль ВЭБ в развитии злокачественных новообразований, аутоиммунных заболеваний и синдрома хронической усталости . Все это свидетельствует об актуальности проблемы ЭБВИ.

Во многих крупных сериях заболеваний, которые произошли после выезда за границу, малярия, острая диарея у путешественников и инфекции дыхательных путей часто считались основными причинами лихорадки путешественников 2-11. Среди молодых путешественников, возвращающихся в страну с лихорадкой, малярией, вирусными синдромами, неспецифическими фебрильными заболеваниями, лихорадкой денге и энтеральной лихорадкой, являются наилучшие представленные этиологии.

Лихорадка, возникающая после поездки за границу, также может быть вызвана неинфекционными причинами и включает в себя различные этиологии, такие как лекарственные реакции, легочную эмболию, воспалительные состояния, такие как воспалительное заболевание кишечника, злокачественная опухоль и гипертиреоз. Анализ, основанный на назначении, используется для определения эпидемиологии болезни. История путешествия на индийский субконтинент в возвращающемся фебрильном пациенте должна вызвать подозрения на энтеральную лихорадку: из 416 случаев тифа, ввезенных в Великобританию в течение трех лет, 70% Индии и Пакистана.

ВЭБ, открытый в 1964 г. M. Epstein и Y. Barr, относится к γ-герпес-вирусам . ВЭБ имеет в своем составе 3 антигена: капсидный (VCA), ранний (EA) и ядерный (EBNA). Своеобразие патологического процесса при ЭБВИ определяется способностью ВЭБ к трансформации В-лимфоцитов, пожизненной персистенции в организме человека, индукции вторичного иммунодефицитного состояния (ИДС), аутоиммунных реакций, злокачественных опухолей .

С другой стороны, малярия характеризуется очень различной эпидемиологией в импортируемых случаях, причем относительные риски среди путешественников являются самыми высокими в странах Африки к югу от Сахары. В отличие от малярии, лихорадка денге наиболее распространена в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, а не в Африке.

Цель поездки - еще одна полезная информация о путешествии. Люди, посещающие друзей и родственников, включая детей, представляют собой группу особого риска для связанных с поездками инфекций, особенно малярии и кишечной лихорадки, а в случае детей - Острый вирусный гепатит.

Источник заражения ВЭБ — больные манифестными и бессимптомными формами. 70-90% лиц, перенесших ОЭБВИ, выделяют вирус в последующие 1-18 мес. Пути передачи ВЭБ: воздушно-капельный, контактно-бытовой, парентеральный, половой, вертикальный. ОЭБВИ характеризуется эпидемическими подъемами 1 раз в 6-7 лет, чаще регистрируется в возрасте от 1 до 5 лет, в организованных коллективах .

Всесторонняя картина истории путешествий и хорошее понимание потенциально существующих заболеваний в соответствии с датами и режимом туризма, географическими рисками и конкретным маршрутом поездки, включая виды деятельности и поведения, имеют важное значение для Дифференциальная диагностика и предотвращение потенциально опасных для жизни инфекций во время путешествий. Инкубационный период, т.е. время, прошедшее между начальным воздействием и инфекцией и началом симптомов, также позволяет указать дифференциальный диагноз.

Например, кратковременные инкубационные заболевания, такие как лихорадка денге, чикунгунья и диарея путешественника, могут быть надежно исключены, если симптомы не возникли более чем через две недели после отъезда. Эндемичная область. Следующий пошаговый алгоритм предназначен для руководства клиницистом в его / ее первоначальной оценке возвращающегося путешественника с лихорадкой и, в исключительных случаях, для предоставления дополнительных указаний при госпитализации или консультировании Специалист задерживается или недоступен.

Входные ворота для ВЭБ — слизистая оболочка верхних дыхательных путей: вирус проникает в лимфоидную ткань, инфицирует В-лимфоциты, развивается поликлональная активация В-лимфоцитов, диссеминация возбудителя в составе В-лимфоцитов, синтез антител (Ат) в ответ на антигенную стимуляцию снижен. В первую очередь ВЭБ поражает лимфоидные органы (миндалины, печень, селезенку).

Контактная информация предоставляется по всем вопросам, связанным с общественным здоровьем или карантином. Он страдает головными болями, а часто и от желудка, но, в отличие от взрослого, он мало жалуется Иметь боль в горле. Подождите немного, прежде чем посоветоваться. Если у вашего ребенка нет других признаков, не спешите с врачом: лихорадка фактически предшествует действительным проявлениям стенокардии, и если вы видите слишком рано, Врач ничего не увидит.

Лучше подождать до следующего дня. Просто дайте ей парацетамол снизить лихорадку и снять его. Красный или белый. В подавляющем большинстве случаев стенокардия вызвана простым вирусом. Это знаменитая «белая стенокардия», наименее тяжелая. Но в другое время бактерии находятся под началом стенокардии. Это называется «красная ангина». Этого больше опасается, потому что эта бактерия может привести к тяжелым осложнениям, таким как острая ревматическая лихорадка или воспаление почек, вызывая почечную недостаточность.

Следующий этап — образование клона сенсибилизированных цитотоксических CD8-клеток, последовательный синтез Ат к VCA-, EA- и EBNA-антигенам вируса. Вследствие нарушения иммунного ответа, функциональной активности факторов врожденной резистентности (нейтрофилов, макрофагов, NK-клеток, системы интерферона) формируется вторичное ИДС .

Иммунный статус 109 больных ОЭБВИ в возрасте от 5 до 14 лет в нашей работе выявил признаки активации Т-клеточного звена иммунной системы — повышение количества Т-лимфоцитов (CD3), цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8), клеток с маркерами поздней активации (HLA-DR); поликлональную активацию В-лимфоцитов — увеличение количества CD20-клеток, иммуноглобулинов (Ig) IgA, IgM, IgG, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Обнаружены признаки угнетения иммунной системы: нормальное содержание Т-хелперов (CD4), снижение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8, количества естественных киллерных клеток NK (CD16), повышение готовности иммунокомпетентных клеток к апоптозу (CD95). Наблюдалась активация кислородзависимого метаболизма нейтрофилов и редукция его адаптационных возможностей.

У трети обследованных детей (33,9%) ОЭБВИ протекала в форме микст-инфекции с цитомегаловирусами (ЦМВ), вирусами простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ-1, ВПГ-2). При бактериологическом исследовании мазков из рото-глотки у 41,3% пациентов выделены Streptococcus (S.) viridans , у 11,9% — Candida albicans , у 8,2% — Staphilococcus (Staph.) epidermidis , у 6,4% — S. pyogenes , у 2,7% — Klebsiella (Kl.) pneumoniae , у 41,3% — ассоциация бактерий. У 43,1% пациентов — серологические маркеры активной формы , у 30,3% — микоплазмоза.

Возможны следующие исходы ОЭБВИ: латентная инфекция, ХЭБВИ, ИДС, онкологические, аутоиммунные заболевания, . Переход в ХЭБВИ связан с комплексом неблагоприятных факторов в анте-, интра- и постнатальном периодах, нарушением нейроиммунноэндокринной регуляции, генетической предрасположенностью.

Проведенное нами обследование 60 детей в возрасте от 5 до 14 лет с ХЭБВИ показало, что в этой группе у 86,7% матерей имел место отягощенный акушерский анамнез; у 83,3% детей обнаружены перинатальная и постнатальная патология ЦНС, ЛОР-органов и др.

В иммунном статусе больных ХЭБВИ выявлено увеличение содержания антагониста интерлейкина-1 (ИЛ-1RA), недостаточная активация иммунокомпетентных клеток (уменьшение HLA-DR) и повышение их готовности к апоптозу (увеличение CD95). Отмечалось нарушение функциональной активности Т-хелперов 1 типа (Th1) (снижение содержания интерферона γ (ИФН γ)); уменьшение общего пула Т-клеток (CD3), количества лимфоцитов с рецепторами к ИЛ-2 (CD25) и NK-клеток (CD16); содержание цитотоксических CD8-лимфоцитов было повышено. Сохранение маркеров репликации ВЭБ на протяжении длительного времени в этой группе свидетельствовало о нарушении элиминации вируса; при этом отмечались повышение функциональной активности Th2, поликлональная активация В-лимфоцитов (CD20), повышение содержания IgA, IgM, IgG, ЦИК, снижение уровня хемотаксического фактора нейтрофилов (ИЛ-8), изменение их метаболизма.

Нарушения иммунного статуса приводили к активации условно-патогенной микрофлоры, вирусных и грибковых инфекций. В микробном спектре слизистой ротоглотки пациентов с ХЭБВИ выделены S. Viridans (30%), Candida albicans (28,3%), Staph. Epidermidis (25%), S. Pyogenes (20%), Kl. Pneumoniae (8,4%), ассоциация бактерий (41,7%); у 28,3% — серологические маркеры активной формы хламидиоза, у 26,7% — микоплазмоза. У 90% пациентов заболевание протекало в форме микст-инфекции с участием : ВЭБ + ЦМВ, ВЭБ + ВПГ-1, ВПГ-2.

Классификация . Общепринятая классификация заболевания отсутствует; рекомендуем использовать разработанную нами рабочую классификацию ЭБВИ.

Примеры оформления диагноза:

Клиническая картина острой ЭБВИ впервые была описана Н. Ф. Филатовым (1885) и Е. Пфейфером (1889). Инкубационный период длится от 4-х дней до 7 нед. Полный симптомокомплекс формируется к 4-10-му дням болезни .

Нами обследованы 109 детей с ОЭБВИ. У большинства пациентов заболевание начинается остро, с повышения температуры тела и появления симптомов интоксикации; реже отмечается постепенное начало: несколько дней наблюдается недомогание, слабость, вялость, снижение аппетита. Температура тела субфебрильная или нормальная. Ко 2-4-му дням болезни температура достигает 39-40 °С; лихорадка и симптомы интоксикации могут сохраняться в течение 2-3 и более недель.

Генерализованная лимфаденопатия относится к патогномоничным симптомам ЭБВИ и с первых дней болезни проявляется в виде системного поражения 5-6 групп лимфоузлов (ЛУ), с преимущественным увеличением до 1-3 см в диаметре передне- и заднешейных, подчелюстных ЛУ. ЛУ слегка болезненны при пальпации, не спаяны между собой и окружающими тканями, располагаются в виде «цепочки», «пакета»; видны при повороте головы, придают шее «фестончатые» очертания. Иногда отмечается пастозность мягких тканей над увеличенными ЛУ.

— наиболее частый и ранний симптом ОЭБВИ, сопровождается увеличением миндалин до II-III степени. Лакунарный рисунок подчеркнут за счет инфильтрации ткани миндалин или сглажен из-за лимфостаза. На миндалинах — налеты желтовато-белого или грязно-серого цвета в виде островков, полосок. Они исходят из лакун, имеют шероховатую поверхность (напоминают кружево), легко снимаются без кровоточивости, растираются, не тонут в воде. Характерно несоответствие размера налета и степени увеличения регионарных ЛУ. При фибринозно-некротическом характере налетов в случае их распространения за пределы миндалин необходим дифференциальный диагноз с дифтерией. Налеты на миндалинах исчезают, как правило, через 5-10 дней.

Признаки аденоидита обнаруживают у подавляющего большинства больных. Отмечаются заложенность носа, затруднение носового дыхания, храпящее дыхание с открытым ртом, особенно во сне. Лицо больного приобретает «аденоидный» вид: одутловатость, пастозность век, переносицы, дыхание через открытый рот, сухость губ.

Гепатомегалия может быть обнаружена с первых дней болезни, однако чаще выявляется на второй неделе. Нормализация размеров печени происходит в течение полугода. У 15-20% больных в качестве осложнения развивается гепатит.

Спленомегалия относится к поздним симптомам, встречается у большинства больных. Нормализация размеров селезенки происходит в течение 1-3 нед.

Экзантема при ОЭБВИ появляется на 3-14-й дни болезни, имеет полиморфный характер — пятнистая, папулезная, пятнисто-папулезная, розеолезная, мелкоточечная, геморрагическая. Определенной локализации нет. Сыпь наблюдается в течение 4-10 дней, иногда оставляет пигментацию. У детей, получавших ампициллин или амоксициллин, сыпь появляется чаще (90-100%).

Гематологические изменения включают лейкоцитоз (10-30 х 10 9 /л), нейтропению с палочкоядерным сдвигом влево, увеличение количества лимфоцитов, моноцитов, атипичных мононуклеаров до 50-80%, повышение СОЭ до 20-30 мм/час. Характерный гематологический признак — атипичные мононуклеары в количестве 10-50%: они появляются к концу первой недели заболевания, сохраняются в течение 1-3 нед.

Хроническая ЭБВИ является исходом ОЭБВИ или развивается как первично-хроническая форма . Нами обследовано 60 детей с ХЭБВИ, клиника которой включала хронический мононуклеозоподобный синдром и полиорганную патологию. У всех пациентов обнаружены лимфопролиферативный синдром (генерализованная лимфаденопатия, гипертрофия небных и глоточной миндалин, увеличение печени и селезенки) и признаки хронической интоксикации (длительный субфебрилитет, слабость, снижение аппетита и др.). Вследствие развития ИДС наблюдались острые и ЛОР-органов с обострениями до 6-11 раз в год: ринофарингиты (28,3%), фаринготонзиллиты (91,7%), аденоидиты (56,7%), отиты (11,7%), синуситы (20%), ларинготрахеиты (18,3%), бронхиты (38,3%), пневмонии (25%). Обращала внимание высокая частота полиорганной патологии, обусловленная длительной репликацией ВЭБ, вторичным ИДС, аутоиммунными реакциями (патология ЦНС; , ; кардиальный синдром, артралгии).

В последние годы описана врожденная ЭБВИ. Установлено, что риск ее при первичной ЭБВИ во время беременности составляет 67%, при реактивации — 22%. Клиника врожденной ЭБВИ сходна с ЦМВИ.

Установлена роль ВЭБ в развитии онкологических заболеваний и паранеопластических процессов — лимфомы Беркетта, назофарингеальной карциномы, лимфогранулематоза, опухолей желудка, кишечника, слюнных желез, матки, лейкоплакии языка и слизистой ротовой полости, а также ряда аутоиммунных заболеваний — , лимфоидного интерстициального пневмонита, увеита и др. . ВЭБ, наряду с вирусами герпеса человека 6 и 7 типов, является этиологическим фактором и наиболее частой причиной (15%) развития длительной лихорадки неясного генеза.

Диагностика ЭБВИ основана на учете групп риска, ведущих клинических синдромов и данных лабораторного исследования . К группам риска у матери относят отягощенный анамнез, маркеры герпес-вирусных инфекций и др., у ребенка — перинатальное поражение ЦНС, аллергический фенотип, ИДС, маркеры герпес-вирусных инфекций и др. Ведущими клиническими синдромами ЭБВИ являются мононуклеозоподобный, общеинфекционный синдромы, экзантема, синдром полиорганной патологии.

В обязательный стандарт диагностики ЭБВИ входят клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, бактериологическое исследование слизи ротоглотки и носа, серологические маркеры ВЭБ, других герпес-вирусов, хламидий, микоплазм, УЗИ органов брюшной полости, консультация ЛОР-врача, по показаниям — рентгенография придаточных пазух носа, органов грудной клетки, ЭКГ. Дополнительный стандарт диагностики (в специализированном лечебно-профилактическом учреждении): маркеры ВЭБ, других герпес-вирусов, хламидий, микоплазм методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), иммунограмма второго уровня, консультация иммунолога, по показаниям — коагулограмма, морфологическая картина стернальной пункции, консультация гематолога, онколога.

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяют Ат к антигенам ВЭБ, что позволяет осуществить лабораторную диагностику ЭБВИ и определить период инфекционного процесса.

Ат класса IgM к VCA появляются одновременно с клиникой ОЭБВИ, сохраняются в течение 2-3 мес, повторно синтезируются при реактивации ВЭБ. Длительная персистенция высоких титров этих Ат характерна для ХЭБВИ, ВЭБ-индуцированных опухолей, аутоиммунных заболеваний, ИДС.

Ат класса IgG к EA достигают высокого титра на 3-4-й нед ОЭБВИ, исчезают через 2-6 мес. Они появляются при реактивации, отсутствуют при атипичной форме ЭБВИ. Высокие титры Ат данного класса выявляют при ХЭБВИ, ВЭБ-индуцированных онкологических и аутоиммунных заболеваниях, ИДС.

Ат класса IgG к EBNA появляются через 1-6 мес после первичной инфекции. Затем их титр уменьшается и сохраняется в течение всей жизни. При реактивации ЭБВИ происходит повторное увеличение их титра.

Большое значение имеет исследование авидности Ат класса IgG (прочности связывания антигена с Ат). При первичной инфекции сначала синтезируются Ат с низкой авидностью (индекс авидности (ИА) менее 30%). Для поздней стадии первичной инфекции характерны Ат со средней авидностью (ИА — 30-49%). Высокоавидные Ат (ИА — более 50%) образуются через 1-7 мес после инфицирования ВЭБ.

Серологическими маркерами активной фазы ЭБВИ являются Ат IgM к VCA и Ат IgG к EA, низкая и средняя авидность Ат IgG к маркерам неактивной фазы, Ат IgG к EBNA.

Материалом для ПЦР служат кровь, ликвор, слюна, мазки со слизистой ротоглотки, биоптаты органов и др. Чувствительность ПЦР при ЭБВИ (70-75%) ниже, чем при других герпесвирусных инфекциях (95-100%). Это связано с появлением ВЭБ в биологических жидкостях лишь при иммуноопосредованном лизисе инфицированных В-лимфоцитов.

Лечение. Принципами терапии ЭБВИ являются комплексный характер, применение этиотропных препаратов, непрерывность, длительность и преемственность лечебных мероприятий на этапах «стационар → поликлиника → реабилитационный центр», контроль клинико-лабораторных показателей.

На основании опыта лечения 169 детей с ЭБВИ нами разработан стандарт лечения этого заболевания.

Базисная терапия: охранительный режим; лечебное питание; противовирусные препараты: вироцидные препараты — инозин пранобекс (Изопринозин), аномальные нуклеозиды (Валтрекс, Ацикловир), Арбидол; препараты ИФН — рекомбинантный ИФН α-2β (Виферон), Кипферон, Реаферон-ЕС-Липинт, интерфероны для в/м введения (Реаферон-EC, Реальдирон, Интрон А, Роферон А и др.); индукторы ИФН — Амиксин, сверхмалые дозы антител к γ-ИФН (Анаферон), Циклоферон, Неовир. По показаниям: локальные антибактериальные препараты (Биопарокс, Лизобакт, Стопангин и др.); системные антибактериальные препараты (цефалоспорины, макролиды, карбапенемы); иммуноглобулины для внутривенного введения (Иммуновенин, Габриглобин, Интраглобин, Пентаглобин и др.); витаминно-минеральные комплексы — Мульти-табс, Вибовит, Санасол, Киндер Биовиталь гель и др.

Интенсификация базисной терапии по показаниям:

Иммунокорригирующая терапия под контролем иммунограммы — иммуномодуляторы (Полиоксидоний, Ликопид, Рибомунил, ИРС-19, Имудон, Деринат и др.), цитокины (Ронколейкин, Лейкинферон); пробиотики (Бифиформ, Аципол и др.); препараты метаболической реабилитации (Актовегин, Солкосерил, Элькар и др.); энтеросорбенты (Смекта, Фильтрум, Энтеросгель, Полифепан и др.); антигистаминные препараты второго поколения (Кларитин, Зиртек, Фенистил и др.); гепатопротекторы (Хофитол, Галстена и др.); глюкокортикостероиды (преднизолон, дексаметазон); ингибиторы протеаз (Контрикал, Гордокс); нейро- и ангиопротекторы (Энцефабол, Глиатилин, Инстенон и др.); «кардиотропные» препараты (Рибоксин, Кокарбоксилаза, Цитохром С и др.); гомеопатические и антигомотоксические средства (Оциллококцинум, Афлубин, Лимфомиозот, Тонзилла композитум и др.); немедикаментозные методы (лазеротерапия, магнитотерапия, иглорефлексотерапия, массаж, лечебная физкультура и др.)

Симптоматическая терапия.

При лихорадке — жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен и др.); при затруднении носового дыхания — назальные препараты (Изофра, Полидекса, Називин, Виброцил, Адрианол и др.); при сухом кашле — противокашлевые препараты (Глаувент, Либексин), при влажном кашле — отхаркивающие и муколитические препараты (АмброГЕКСАЛ, бромгексин, ацетилцистеин и др.).

В течение нескольких лет для лечения ЭБВИ мы с успехом применяем схему комбинированной этапной этиотропной терапии, в которую входят инозин пранобекс (Изопринозин) и рекомбинантный интерферон α-2β (Виферон) (рис. 1, 2). Инозин пранобекс (Изопринозин) подавляет синтез вирусных белков и тормозит репликацию широкого спектра ДНК- и РНК-содержащих вирусов, в том числе ВЭБ . Препарат обладает иммунокорригирующей активностью — модулирует иммунный ответ по клеточному типу, стимулирует продукцию Ат, цитокинов, ИФН, повышает функциональную активность макрофагов, нейтрофилов и NK-клеток; предохраняет пораженные клетки от поствирусного снижения синтеза белка. Инозин пранобекс (Изопринозин) назначался по 50-100 мг/кг/сут внутрь в 3-4 приема. Проводили три курса лечения по 10 дней с интервалом 10 дней. Рекомбинантный ИФН α-2β (Виферон) тормозит репликацию вирусов за счет активации эндонуклеазы, разрушения вирусной матричной РНК . Препарат модулирует иммунный ответ, способствует дифференцировке В-лимфоцитов, стимулирует выработку цитокинов, повышает функциональную активность макрофагов, нейтрофилов и NK-клеток. Входящие в его состав природные антиоксиданты (витамины Е и С) стабилизируют клеточные мембраны. Препарат назначали по пролонгированной схеме (В. В. Малиновской и соавт., 2006) .

Эффективность этиотропной терапии ОЭБВИ оценена в двух группах больных. Пациенты 1-й группы (52 человека) получали инозин пранобекс (Изопринозин) в сочетании с рекомбинантным ИФН α-2β (Вифероном), больные 2-й группы (57 детей) — монотерапию рекомбинантным ИФН α-2β (Вифероном). Клинико-серологические показатели до начала лечения и через 3 мес терапии представлены в . У пациентов обеих групп в динамике отмечалось достоверное уменьшение таких симптомов, как генерализованная лимфаденопатия, тонзиллит, аденоидит, гепатомегалия и спленомегалия. Вместе с тем на фоне комбинированной терапии, положительная динамика клинических показателей была более значительной; острые респираторные инфекции (ОРИ) лишь у 19,2% больных 1-й группы и у 40,3% больных 2-й группы (p < 0,05). На фоне комбинированной терапии наблюдалось более быстрое исчезновение серологических маркеров репликации.

Комбинированная терапия при ОЭБВИ способствовала модуляции иммунного ответа по клеточному типу (увеличение CD3-, CD4-, CD8-, CD16- и HLA-DRT-лимфоцитов). Снижалась готовность иммунокомпетентных клеток к апоптозу (CD95). Отмечались стимуляция выработки IgA, переключение синтеза Ат с IgM на IgG, снижение содержания ЦИК, улучшались показатели метаболизма нейтрофилов.

Эффективность этиотропной терапии исследована у 60 больных ХЭБВИ. Пациенты 1-й группы (30 детей) получали инозина пранобекс (Изопринозин) и рекомбинантный ИФН α-2β (Виферон), 2-я группа (30 человек) — монотерапию рекомбинантным ИФН α-2β (Вифероном). Независимо от схемы лечения через 3 мес после начала терапии отмечалось достоверное уменьшение частоты генерализованной лимфаденопатии, гипертрофии небных и глоточной миндалин, спленомегалии, интоксикационного, инфекционного и вегето-висцерального синдромов ( ). Комбинация инозина пранобекса (Изопринозина) с рекомбинантным ИФН α-2β (Вифероном) способствовало более существенной динамике клинических показателей. Количество эпизодов ОРИ снизилось с 6-11 (7,9 ± 1,1) до 4-6 (5,2 ± 1,2) в год на фоне монотерапии рекомбинантным ИФН α-2β (Вифероном), и до 2-4 (2,5 ± 1,4) в год на фоне комбинированной терапии (p < 0,05). В обеих группах уменьшалась частота репликации ВЭБ, однако при сочетанном применении противовирусных препаратов этот эффект был более выраженным.

Применение комбинации инозина пранобекс (Изопринозина) и рекомбинантного ИФН α-2β (Виферона) у больных ХЭБВИ приводило к более выраженной положительной динамике показателей иммунного статуса (снижение содержания ИЛ-1RA, нормализация экспрессии активационных маркеров иммунокомпетентных клеток (HLA-DR) и рецепторов апоптоза (CD95); повышение функциональной активности Th1 (увеличение ИФН γ), восстановление количества Т-лимфоцитов и NK-клеток, более высокое, чем при монотерапии, содержание CD8-лимфоцитов. Не происходило полной нормализации экспрессии рецептора к ИЛ-2 (CD25). На фоне комбинированной противовирусной терапии, снижалась функциональная активность Th2 (нормализация уровня ИЛ-4). Количество В-клеток к моменту окончания лечения соответствовало норме. Регистрировались увеличение уровня IgA и переключение синтеза Ат с класса IgM на IgG; снижалось содержание ЦИК. Улучшались показатели метаболизма нейтрофилов. Содержание хемотаксического фактора нейтрофилов (ИЛ-8) не достигало нормы, однако было более высоким, чем при монотерапии Вифероном.

Побочных эффектов при использовании инозина пранобекса (Изопринозина) и рекомбинантного ИФН α-2β (Виферона) не было.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о потенцировании эффектов при комбинации инозина пранобекса (Изопринозина) с рекомбинантным ИФН a-2b (Вифероном) у больных ЭБВИ.

Потенцирование противовирусных, иммуномодулирующих и цитопротекторных эффектов этих препаратов приводит к более существенной, чем при монотерапии, положительной динамике проявлений клинических симптомов ЭБВИ, к исчезновению серологических маркеров активности инфекционного процесса. Следует отметить высокую эффективность и безопасность комбинированной терапии с использованием инозина пранобекса (Изопринозина) и рекомбинантного ИФН α-2β (Виферона).

Реабилитация. Ребенок наблюдается участковым врачом и инфекционистом, снимается с учета через 6-12 мес после исчезновения клинико-лабораторных показателей активности инфекционного процесса. Кратность осмотров — 1 раз в месяц. По показаниям рекомендуют консультацию ЛОР-врача, иммунолога, гематолога, онколога и др. Лабораторные и инструментальные исследования пациентов включают: клинический анализ крови 1 раз в месяц в течение 3 мес, затем 1 раз в 3 месяца, по показаниям — чаще; серологические маркеры ВЭБ методом ИФА один раз в три месяца, по показаниям — чаще; ПЦР крови, мазков из ротоглотки 1 раз в 3 месяца, по показаниям — чаще; иммунограмма — 1 раз в 3-6 мес; биохимическое и инструментальное исследования — по показаниям.

Реабилитационная терапия включает: охранительный режим, лечебное питание, противовирусные препараты по пролонгированным схемам. Под контролем иммунограммы осуществляют иммунокоррекцию. По показаниям назначают локальные антибактериальные препараты, курсы витаминно-минеральных комплексов, про- и пребиотиков, препаратов метаболической реабилитации, энтеросорбентов, антигистаминные препараты, гепато-, нейро- и ангиопротекторы, кардиотропные препараты, ферменты, гомеопатические средства, немедикаментозные методы лечения.

Таким образом, ЭБВИ характеризуется широким распространением, длительным течением с периодической реактивацией инфекционного процесса у части пациентов, возможностью развития осложнений и неблагоприятных исходов (онкозаболеваний, аутоиммунной патологии). Важную роль при ЭБВИ играет формирование вторичного ИДС. Ведущими клиническими синдромами ЭБВИ являются острый и хронический мононуклеозоподобный синдромы, интоксикационный, инфекционный, церебральный, гастроинтестинальный, кардиальный и артралгический синдромы. Диагностика ЭБВИ основана на анализе групп риска, выделении ведущих клинических синдромов и лабораторном исследовании. Лечение ЭБВИ является комплексным и включает этиотропные средства (виростатические препараты, интерферон и его индукторы), препараты патогенетической, иммуномодулирующей, симптоматической терапии. Сочетанное пролонгированное использование инозина пранобекс (Изопринозина) и рекомбинантного ИФН α-2β (Виферона), потенцирующих свои иммунокорригирующие и цитопротекторные эффекты, существенно повышает эффективность лечения. Больные ЭБВИ нуждаются в длительной реабилитации с обязательным контролем клинико-лабораторных показателей активности инфекционного процесса.